Après le projet immobilier, pour lequel la Ville de Bourg-en-Bresse a retenu le projet novateur du groupe Cardinal, c'est au tour du parc d'être réaménagé afin d'offrir un nouvel écrin de nature au cœur de la ville.

Un havre de nature en cœur de ville

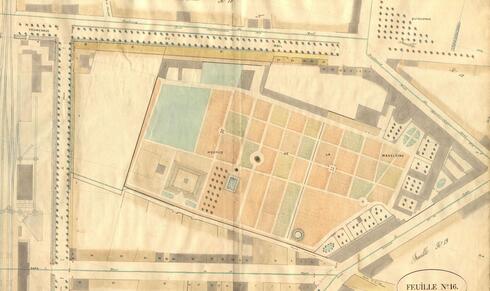

Autour du château Sainte-Marie, un jardin romantique avec des plantations soignées permettait aux patientes aisées de bénéficier d’espaces de promenades agrémentées d’arbres majestueux, dont un grand cèdre..., et de lieux de piété, notamment une reconstitution de la grotte de Lourdes.

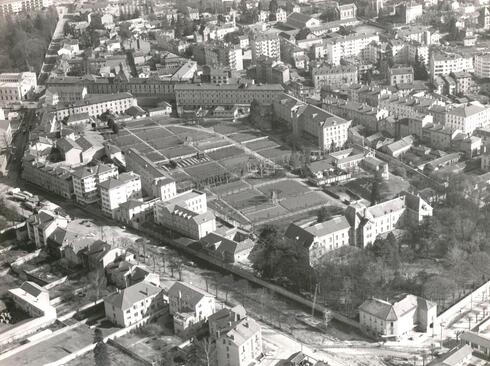

Le centre du parc était occupé par un immense jardin vivrier exploité en grands carrés réguliers bordés de cheminements agrémentés d’arbres fruitiers. Ce jardin produisait en grandes quantités fruits et légumes qui servaient à nourrir les malades et les religieuses.

Dans les années 1950, le parc de Sainte-Madeleine devient un jardin d’agrément. Un kiosque entouré d’un bosquet de marronniers roses, une majestueuse allée de platanes et quelques arbres remarquables, dont deux séquoias... témoignent de ce passé.

Nouveau parc urbain

Devenue propriété de la Ville, cette partie centrale du parc a été ouverte au public en septembre 2016. Immédiatement, ce nouvel îlot de verdure a été plébiscité pour son aspect naturel et son calme. Soucieuse de valoriser ce joyau de cœur de ville, la municipalité a réaménagé ce havre de nature. Au printemps 2025, le « nouveau » parc a été livré, enrichi d’une forêt urbaine, d’un espace de détente, de nouvelles plantations, d’une aire de jeux et de détente, d’un parcours ludique et pédagogique de découverte de la nature...

Historique tilleul

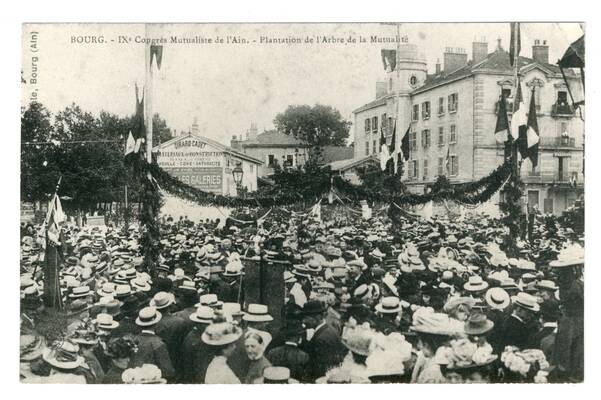

Dans le cadre du réaménagement du Carré Amiot, le tilleul situé à l’arrière de l’ancien collège Amiot a été transféré le 24 novembre 2016 au parc de la Madeleine. Un déménagement destiné à préserver cet arbre centenaire et à le mettre en valeur. Planté le 31 mai 1908 lors du Congrès des sociétés de secours mutuels en présence du ministre de l’Agriculture Joseph Ruau, symbole de l’histoire locale, ce tilia à petites feuilles peut vivre jusqu’à 500 ans dans son milieu naturel.

Le parc en images

Arbres remarquables

Le parc de la Madeleine compte six arbres ou groupes d’arbres remarquables

- Deux séquoias FAMILLE : TAXODIACEAE - GENRE : Séquoia - ESPÈCE : sempervirens - NOM FRANÇAIS : séquoia à feuilles d'if - PARTICULARITÉ : Le Sequoia détient le record de durée de vie (avec le Ginko Biloba).

- Un tilleul FAMILLE : TILIACEAE - GENRE : Tilia - ESPÈCE : cordata - NOM FRANÇAIS : Tilia à petites feuilles PARTICULARITÉ : planté en 1908 au Carré Amiot puis transplantée au parc de la Madeleine en 2016.

- Des platanes FAMILLE : PLATANACEAE - GENRE : Platanus - ESPÈCE : X acerifolia - NOM FRANÇAIS : Platane à feuille d'érable - PARTICULARITÉ : Alignement historique (plantation entre 1894 et 1932).

- Des marronniers FAMILLE : SAPINDACEAE - GENRE : Aesculus - ESPÈCE : X carnea ‘Rosea’ - NOM FRANÇAIS : Marronnier à fleurs rouges - PARTICULARITÉ : Ensemble historique (plantation entre 1894 et 1932).

- Un ginkgo FAMILLE : GINKGOACEAE - GENRE : Ginkgo - ESPÈCE : biloba - NOM FRANÇAIS : Arbre aux quarante écus - PARTICULARITÉ : Les Ginkgoales sont apparues au Permien il y a plus de 270 millions d'années. Le Ginko Biloba a une longévité exceptionnelle (plus de 1 000 ans, certains écrits indiquent jusqu’à 3000 ans).

Sainte-Madeleine : une longue histoire

Depuis le transfert du Centre psychothérapique à Saint-Georges, le site de la Madeleine est en mutation. De son passé asilaire subsiste un magnifique parc, récemment réaménagé par la Ville insolite et des bâtiments chargés d’histoire.

Jusqu’au XIXe siècle, les victimes d’aliénations mentales étaient enfermées à l’écart de la population. À Bourg, divers sites servaient de lieux d’internement : les sous-sols de l’hôpital Sainte-Marie (rue Notre-Dame), la tour des Champs près de l’église Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu ou encore dans le dépôt de mendicité de Brou. Il faut attendre 1824 pour que des asiles dédiés voient le jour : pour les femmes, « Sainte-Magdeleine » proche de l’ancienne maladrerie et pour les hommes le clos des Lazaristes, derrière le couvent des Capucins, pour les hommes. Le préfet confie la gestion de ces établissements à des ordres religieux connus pour leur charité : les sœurs de Saint-Joseph administrent Sainte-Madeleine et les frères de Saint-Jean-de-Dieu gèrent l’asile Saint-Lazare. À l’origine éloigné de la ville et entouré par le chemin de ronde, le site de la Madeleine s’agrandit rapidement. Dès 1828, la Mère supérieure entreprend des constructions pour rendre l’asile plus fonctionnel et accroître sa capacité d’accueil.

Au milieu du XIXe siècle, Sainte-Madeleine emploie une cinquantaine de religieuses qui font face à l’insalubrité et au surpeuplement des bâtiments Saint-Lazare accueillant les hommes. Alors que les édiles locaux rechignent à la dépense, mère Saint-Claude, supérieure générale et femme de tête, achète en 1855 la propriété de Cuègre et construit Saint-Georges où sont transférés dès 1858 les hommes.

Dans la foulée, Sainte-Madeleine s’agrandit avec l’achat des terres du Mail où sont érigés les bâtiments Sainte-Anne, Saint-Raphaël et le pensionnat Sainte-Marie, dit le Château, car destiné aux classes aisées. Le site atteint alors son périmètre actuel.

Nouvelle ère

Au XIXe siècle, les religieuses poursuivent la modernisation du site : électrification, raccordement au tout-à-l’égout, construction d’une nouvelle chapelle... La psychiatrie progresse et, en 1947, l’asile devient hôpital. En 1971, naît, de la fusion de Sainte-Madeleine et de Saint-Georges, le Centre psychothérapique de l’Ain (CPA). Il devient mixte et s’ouvre sur l’extérieur. En 1972, les sœurs confient à l’Orsac* sa gestion contre une rente assurant leur retraite. Grâce aux médicaments, le suivi des malades hors les murs de l’hôpital se développe, le nombre d’internés diminue et l’Orsac regroupe en 2005 tous les malades à Saint-Georges. Le site de la Madeleine est vendu et connaît des destins divers. Une partie des bâtiments accueille des services du Département. Cédés à l’État, les immeubles situés à l’angle du boulevard Paul-Bert et de l’avenue Alsace-Lorraine sont démolis pour édifier le Tribunal judiciaire de Bourg mis en service en 2015. Acquise par la Ville, l’ancienne pharmacie est rénovée et abrite depuis 2022 le centre social Plateau-Gare et le centre de loisirs. En lieu et place du bâtiment Saint-Joseph qui longeait l’avenue Alsace-Lorraine, Cardinal, un immeuble aux lignes futuristes est livré en mai 2023. Il abrite des logements, des espaces de travail partagés, des bureaux et des commerces.

Une chapelle, chef-d’œuvre Art déco

Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse et de la décoration des années 1930, la chapelle Sainte-Madeleine, propriété de la Ville depuis 2005, est labellisée « Patrimoine du XXe siècle » et inscrite au titre des monuments historiques.

D’une chapelle à l’autre

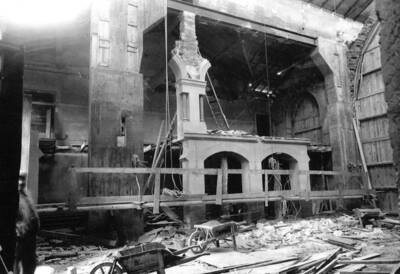

Installé dans les faubourgs de la ville de Bourg en 1826, l’hospice Sainte-Madeleine accueille 150 malades. Dès 1828, l’établissement possède une chapelle, remplacée dès 1839 par une deuxième. Devenue vétuste et trop exiguë, cette dernière doit-être remplacée.

Le style Curtelin

L’architecte lyonnais Georges Curtelin* (1899-1968) est choisi pour concevoir et dessiner la nouvelle chapelle. Il vient tout juste d’achever l’église du Sacré-Cœur du Teil en Ardèche et la chapelle néogothique du monastère de Bethléem à Paray-le-Monial, qui présente d’ailleurs de nombreuses similitudes avec Sainte-Madeleine.

Influencé par l’esprit de l’architecte bénédictin Dom Bellot et s’inscrivant dans les tendances de l’art déco, Georges Curtelin prône la géométrie, la symétrie et la sobriété. Déclinant à l’infini les carrés, les triangles et les octogones, il allie dans la construction de la chapelle Sainte-Madeleine la brique creuse pour son effet décoratif et le béton dont il soigne la finition.

Une décoration unique de style Art déco

Soucieux d’homogénéiser l’extérieur et l’intérieur de l’édifice, Georges Curtelin dessine l’intégralité du mobilier et de l’orfèvrerie dans le style des années 1930. À l’intérieur, les matériaux sont nobles. Marbres abondants, mais aussi chêne, fer forgé et bronze doré, s’harmonisent avec la simplicité de la décoration du chœur et des autels.

Une kyrielle d’artisans d’art

Cette décoration est le fruit d’une collaboration de Georges Curtelin, avec les meilleurs artistes lyonnais de l’époque : le peintre décorateur Jean Coquet, le sculpteur Joseph Belloni qui s’est illustré à la basilique de Fourvière à Lyon... Coquet réalise les vitraux figuratifs, le décor peint des chapelles latérales ; Belloni la statue en bronze de la façade et les deux bas-reliefs consacrés à la vie de Saint-Joseph à l’intérieur. L’intégralité de la fabrication du mobilier (lustres, confessionnaux...) est confiée à l’abbé La Mâche qui dirige l’École d’apprentissage supérieur de Lyon. Et l’orfèvrerie (tabernacle, reliquaires...) est l’œuvre d’Amédée Cateland, successeur du grand orfèvre lyonnais Armand-Caillat.

* figure de l’architecture religieuse à Lyon dans l’entre-deux-guerres

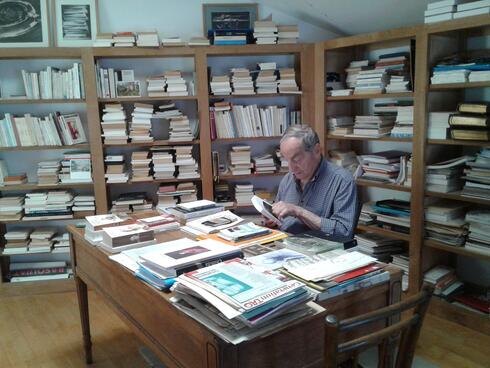

Charles Juliet (1934-2024)

Une œuvre littéraire née de la mélancolie d’une mère

À 89 ans, l’écrivain Charles Juliet s’est éteint le 26 juillet 2024 à Lyon. Sa riche œuvre littéraire est une introspection qui cherche à surmonter un drame intime. Né en septembre 1934 à Corlier (Ain), il n’a qu’un mois lorsque sa mère, Hortense, tombe en dépression postnatale et est internée à la Madeleine, l’hôpital psychiatrique pour femmes de Bourg-en-Bresse.

Cet arrachement aux bras de sa mère provoque chez lui un grave trauma que la médecine nomme « l’agonie primitive ». Placé dans une famille paysanne de Jujurieux, sa mère adoptive, Félicie Ruffieux, lui témoigne attention et amour. Il apprendra d’elle, à l’âge de huit ans, sa condition d’orphelin et l’existence jusque-là ignorée de sa mère biologique qui vient de décéder à seulement 38 ans.

Enfin libéré de ses peurs...

Plus tard, à l’âge adulte, Charles Juliet cherche dans la lecture et l’écriture à s’extraire « des entraves de ses racines ». Son œuvre est marquée par cette indicible souffrance initiale et par « le lait noir de la mélancolie » qu’il tète au sein de sa mère. Enfin libéré de ses peurs, il renaît à la vie en découvrant l’être humain qui « l’émeut ». De nombreux textes rapportent ses passions pour la nature, pour les gens simples de la campagne, pour la peinture, le jazz, les grands auteurs, Camus surtout, et pour le sport. Il pratique le vélo, la boxe et le rugby qu’il découvre à l’école des enfants de troupe d’Aix-en-Provence où il est admis à l’âge de 12 ans.

Son roman, L’année de l’éveil, porté au cinéma

C’est là qu’il rencontre aussi l’amour dans les bras de la femme de son chef. Un amour interdit qui inspirera son roman L’année de l’éveil(1) porté à l’écran en 1991 par Gérard Corbiau. Son imposant journal en 10 volumes raconte dans une écriture mise à nu les passions qui lui « ont été données », comme lui sont offerts les poèmes qui s’écrivent en lui.

Lambeaux, son œuvre majeure

Fidèle à ses origines, Charles Juliet, devenu Lyonnais, passait ses étés dans sa maison de Jujurieux et chacun pouvait le croiser et échanger avec lui à la librairie Montbarbon à Bourg. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un de nos grands auteurs contemporains. En hommage à ses deux mères, il publiera chez P.O.L en 1995 Lambeaux, le livre majeur de son œuvre, et recevra en 2013 le prix Goncourt de la poésie.

Une stèle en hommage au destin tragique de sa mère

Internée à la Madeleine, la mère de Charles Juliet, en paysanne du Bugey qu’elle était, cultivait le potager de l’hôpital psychiatrique où elle décédera en 1942. Le parc, désormais ouvert au public, témoigne de la souffrance d’une femme. Et si les portes de l’hôpital de la Madeleine se sont refermées sur Hortense, la mère, elles se sont ouvertes à travers Charles, le fils, sur une grande œuvre littéraire. Voilà pourquoi une stèle évoque dans le parc de la Madeleine à Bourg-en-Bresse le souvenir, la vie et l’œuvre de Charles Juliet.

(1) Grand prix des lectrices du magazine Elle en 1989.

Sources

- Archives municipales de la Ville de Bourg-en-Bresse

- C’est à Bourg n° 284 de septembre-octobre 2024

- Saint-Georges et Sainte-Madeleine. De l’asile à l’hôpital. Agnès Bureau, M&G Éditions 1998

- patrimoine.ain.fr

- Exposition Sainte-Madeleine : morceaux d’histoire conçue par le service Patrimoine culturel du Département de l’Ain et le Centre psychothérapique de l’Ain

- journals.openedition.org/insitu/13050